Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758

Natura 2000: Anhang II, Anhang IV

Rote Liste Deutschland: 1 - vom Aussterben bedroht

Rote Liste Sachsen-Anhalt: 1 - vom Aussterben bedroht

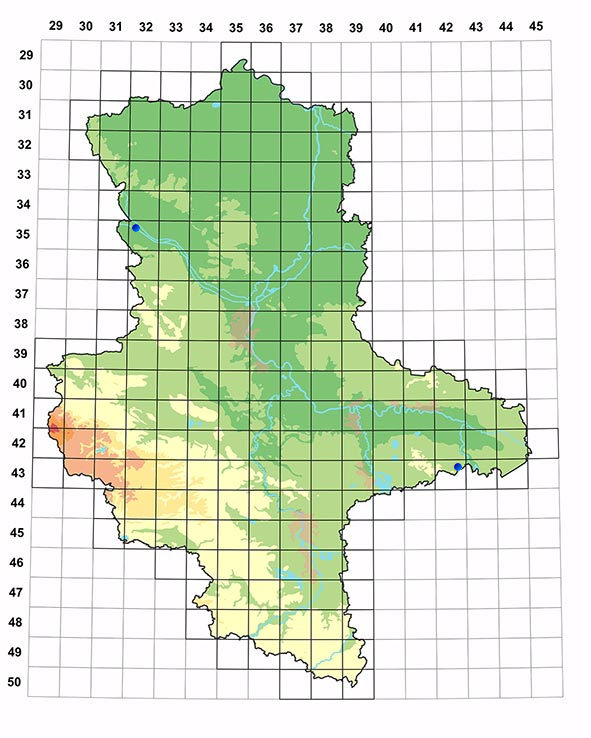

Karte: Von der Art besiedelte Messtischblattquadranten Gesamtdatenbestand LAU, Zeitraum 2001-2023, vgl. Detailkarte

Der Breitrandkäfer ist eine eurosibirische Art, mit einer Verbreitung von Nord- und Mitteleuropa bis Westsibirien. Historische Fundmeldungen der Art liegen aus ganz Deutschland vor (HORION, 1941). Diese weisen ein Hauptvorkommen im Mittel- und Norddeutschen Raum auf, mit Abnahme der Nachweiszahlen nach Süden und Westen. Rezente Vorkommen und aktuelle Nachweise beschränken sich im Wesentlichen auf den Südosten Mecklenburg-Vorpommerns (Mecklenburgische Seenplatte, Rheinsberger Seengebiet) (u.a. SCHMIDT et al. 2006) und den Nordosten Brandenburgs mit der Uckermärkichen Seenlandschaft (HENDRICH & GEBERT). Daneben sind Einzelfunde aus Bayern (DETTNER & KEHL 2009) und Sachsen Anhalt (BRANDT & MORITZ 2015) bekannt.

Nach HENDRICH & BALKE (2003) besiedelt der Breitrandkäfer perennierende, mesotroph bis natürlich schwach eutrophe Flachseen im Binnenland mit einer Größe von mehr als einem Hektar, die neben vegetationsreichen Verlandungszonen und breit gefluteten Röhrichtgürteln eine arten- und strukturreiche submerse Makrophyten-Vegetation vorweisen und dauerhaft besonnt sind. Bei den Nachweisgewässern Mecklenburg-Vorpommerns mit stabilen Populationen handelt es sich in der Mehrzahl um Verlandungsseen, die von Zwischenmoor-Pflanzengesellschaften (mit Sphagnum-Beständen) umschlossen werden, oder um Moorgewässer. Alle Gewässer weisen einen sauren bis schwach basischen pH-Wert sowie eine geringe Leitfähigkeit auf und werden von ausgeprägten Röhrichtgürteln, breiten Verlandungsbereichen und Wald umgeben.

Für Sachsen-Anhalt liegen lediglich 4 Altmeldungen aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts vor. Diese umfassen die Fundorte Dessau, Mosigkau, Halle und Blankenburg/Harz. Nach LANGHEINRICH et al. (2002) wurde im Saarensee (FFH-Gebiet 0067 „Dessau-Wörlitzer Elbauen“) im Jahr 1998 ein Exemplar nachgewiesen, LÜDERITZ et al. (2000) veröffentlichten zudem einen Fund im Gebiet Randau südöstlich von Magdeburg in einem Elbe-Altarm innerhalb des FFH-Gebietes 0050 „Elbaue zwischen Saalemündung und Magdeburg“. Beide genannten Funde sind „aufgrund des Fehlens jeglicher Belege mit angemessener Vorsicht“ zu betrachten (MALCHAU 2010).

Zwischen 2001 und 2023 wurden vom Breitrandkäfer in Sachsen-Anhalt Nachweise aus 2 MTB erbracht. BRANDT & MORITZ von der Universität Halle-Wittenberg untersuchten in den Jahren 2013-2015 26 ausgewählte Gewässer im Bundesland. Hierbei erfolgte der Nachweis einer L3-Larve der Spezies im Großen Lausiger Teich (FFH0132 „Lausiger Teiche und Ausreißerteich östlich Bad Schmiedeberg“), welcher seit über 60 Jahren der erste belegte Fund für Sachsen Anhalt darstellte. Ein weiterer Nachweis wurde aus dem Drömling im Nordwesten des Bundeslandes registriert.

Das Nachweisgewässer „Großer Lausiger Teich“ fügt sich partiell in das (auch durch direkte Besichtigung der Nachweisgewässer in Mecklenburg-Vorpommern) gewonnene Bild zu den geeigneten Habitatqualitäten potentieller Besiedlungsgewässer. Unter diesem Aspekt sollte es das Bestreben sein, in den kommenden Jahren weitere potentielle Besiedlungsgewässer zu ermitteln und diese einer Beprobung zu unterziehen.

Erfassung der Verbreitung

Um das Verbreitungsgebiet der Art in Sachsen-Anhalt sowie dessen mögliche Veränderungen erfassen zu können, werden alle Präsenznachweise (z.B. aus gezielten Kartierungen) gesammelt und auf Basis des 10-km-LAEA-Rasters dargestellt. Als Verbreitungsgebiet gilt dann die gesamte Fläche der „positiven“ 10-km-Raster, d.h. mit mindestens einem aktuellen Präsenznachweis. Die Erfassung der Nachweise erfolgt laufend, die Auswertung zum Ende des jeweiligen Berichtszeitraumes.

FFH-Stichprobenmonitoring

Das FFH-Stichprobenmonitoring des Breitrandkäfers richtet sich nach den bundesweit gültigen Methodenstandards in BFN & BLAK (2017). Die Bewertung des Erhaltungszustands einzelner Monitoringgebiete resultiert aus Teilbewertungen der Kriterien „Zustand der Population“, „Habitatqualität“ und „Beeinträchtigungen“.

Die Populationsgröße wird in drei Untersuchungsjahren pro Berichtsperiode (6-Jahreszeitraum) mit jeweils zwei Fangperioden in eventuell besiedelten Gewässern und deren Umgebung (bis zu 300 m Entfernung) ermittelt. Dabei werden potenzielle Lebensräume zwischen Ende April und Anfang Juni sowie zwischen September und Oktober mit einer Gesamtfangdauer von jeweils maximal 5 Tagen untersucht. Die Erfassung der Imagines erfolgt mit Hilfe von Reusenfallen. Zusätzlich sollten beim Auslegen der Reusen auch potenziell geeignete Uferbereiche abgekeschert werden.

Die Bewertung der Habitatqualität und Beeinträchtigungen erfolgt je Berichtsperiode einmalig anhand der folgenden Unterkriterien:

Habitatqualität:

- Gewässermorphologie: Gewässergröße und Anteil Flachgewässerbereiche unter 0,5 m Tiefe

- Lichteinwirkung/Temperaturverhalten (maßgeblich für die Larvalentwicklung)

- Ausbildung der submersen/emersen Vegetation

Beeinträchtigungen

- Nährstoffhaushalt/Eutrophierungsgrad

- Chemische Gewässermerkmale

- Weitere Beeinträchtigungen

BRANDT, S. & G. MORITZ 2015: Identifikationstool zur Erfassung der FFH-Arten Graphoderus bilineatus und Dytiscus latissimus sowie weiteren, in ausgewählten Gebieten Sachsen-Anhalts vorkommenden Dytisciden-Arten. – Universität Halle-Wittenberg. – Abrufbar unter: https://thripsnet.zoologie.uni-halle.de/key-server-neu/data/00060300-070f-4d0a-8804-030e02010d0f/media/Html/About_ID.htm (zuletzt abgerufen am 30.01.2025).

BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (BFN) & BUND-LÄNDER-ARBEITSKREIS (BLAK) FFH-MONITORING UND BERICHTSPFLICHT 2017: Bewertungsschemata für die Bewertung des Erhaltungsgrades von Arten und Lebensraumtypen als Grundlage für ein bundesweites FFH-Monitoring. Teil I: Arten nach Anhang II und IV der FFH-Richtlinie (mit Ausnahme der marinen Säugetiere). – BfN-Skripten 480, Bundesamt für Naturschutz.

DETTNER, K. & S. KEHL 2009: Die Wasserkäferfauna des Craimoosweihers und Flachweihers (Coleoptera: Hydradephaga) mit einem Fund des seltenen Breitrandkäfers Dytiscus latissimus. – Berichte der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Bayreuth 26: 93-137.

FICHTNER, E. 1983: Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera – Dytiscidae. – Faun. Abh. Mus. Tierkd. Dresden, 11(1): 1-48.

HENDRICH, L. & M. BALKE 2003: Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758. – In: PETERSEN, B., G. ELLWANGER, G. BIEWALD, U. HAUKE, G. LUDWIG, P. PRETSCHER, E. SCHRÖDER & A. SSYMANSK (Bearb.): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 1: Pflanzen und Wirbellose. – Bonn-Bad Godesberg (Landwirtschaftsverlag) – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 69(1): 378-387.

HENDRICH, L. & J. GEBERT 2012: Breitrand (Dytiscus latissimus). – In: Internethandbuch zu den Arten der FFH-Richtlinie Anhang IV, Käfer. – Bundesamt für Naturschutz.

HORION, A. 1941: Faunistik der deutschen Käfer. I. Adephaga-Caraboidea. – Goecke, Krefeld, S.1-463.

LANGHEINRICH, U., S. DOROW. & V. LÜDERITZ 2002: Schutz- und Pflegestrategien für Auenoberflächengewässer des Biosphärenreservates „Mittlere Elbe“. – Hercynia N. F., 35: 17–35.

LÜDERITZ, V., St. PÜTTER, F. HEIDECKE & R. JÜPNER 2000: Revitalisierung der Alten Elbe bei Magdeburg – ökologische und wasserwirtschaftliche Grundlagen. – Abh. Ber. Naturkunde

(Magdeburg), 23: 29–46.

MALCHAU, W. 2010: Dytiscus latissimus. – In: LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ SACHSEN-ANHALT (Hrsg.): Bewertungen des Erhaltungszustandes der wirbellosen Tierarten nach Anhang II der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie in Sachsen-Anhalt. – Halle. – Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. Sonderheft 2/2010: 185-188.

RINGEL H., G. SCHMIDT, V. MEITZNER & M. LANGE 2011: Dytiscus latissimus (Linnaeus, 1758) – Breitrand. – Anhang II, IV FHH-Richtlinie (FFH-Code: 1081).

SCHMIDT, G., V. MEITZNER & M. GRÜNWALD 2006: Erster Nachweis von Dytiscus latissimus (LINNAEUS, 1758) in Mecklenburg-Vorpommern (Coleoptera: Dytiscidae) seit 1967. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden), 50: 239–240.